日野市-高幡不動ヒカリ眼科-日帰り白内障手術

クレジットカード決済が可能です

京王高幡ショッピングセンター 3F

クレジットカード決済が可能です

京王高幡ショッピングセンター 3F

高幡不動ヒカリ眼科では、16時頃の診療時間帯は比較的待ち時間が少なく、他の時間帯と比べてスムーズに受診いただけることが多くなっています。

また、日曜日・祝日の午前および午後の時間帯につきましても、比較的落ち着いていることが多く、状況によってはお待たせすることなくご案内できる場合がございます。

これらの時間帯では、当日予約なしの急な受診にも対応できる場合がありますので、

「できるだけ待たずに受診したい」「空いた時間を有効に使いたい」という方は、ぜひご検討ください。

混雑状況によりお待ちいただく場合もございます。あらかじめご了承ください。

初めてコンタクトレンズを作られる方は装用練習や取扱指導があるため、検査や診察にお時間がかかります。

診療終了時間の60分前までにご来院ください。

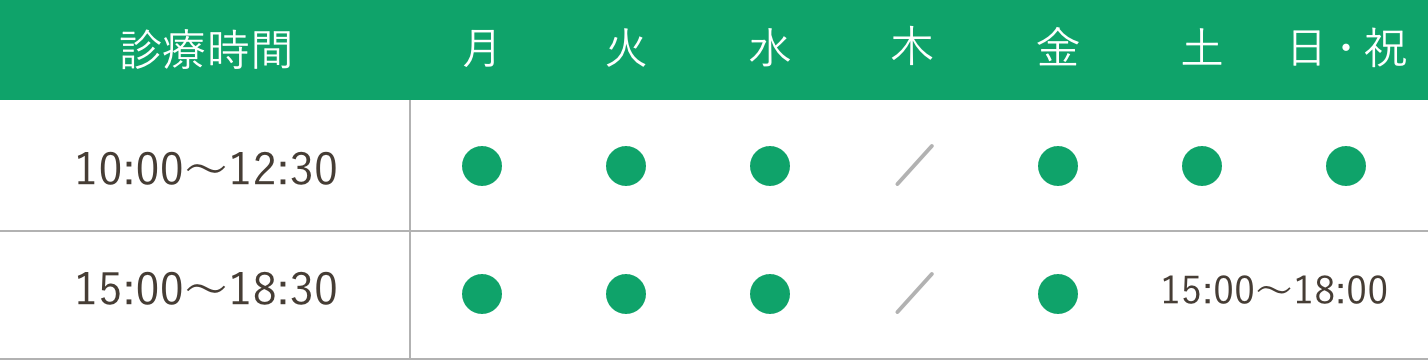

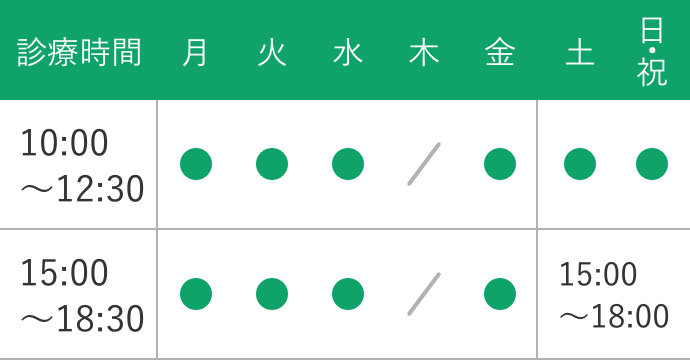

当院の診察時間は10:00〜12:30、15:00〜18:30(土日祝18:00まで)です。

診療終了時間近くに受診された際に、レンズの種類や度数の交換、装用練習が必要になりますと診療終了時間を大きく逸脱してしまうことがあります。

混雑状況にもよりますが、診療終了時間を30分以上超えるようであれば、別日に再度検査をご案内させていただきますので、あらかじめご了承ください。

また、初診の患者様で初めてのコンタクト装用で装用練習が必要な方に関しまして、装用練習は20分までとさせていただき、引き続き、診療終了時間の60分前までの受付となります。

患者様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

生活保護の患者様は、受診時に医療券の提出をお願いいたします。

医療券がない方に関しましては、市役所等で医療券を発行してからの受診をお願いいたします。

視力低下、目のかゆみ、痛み、かすみなど、目の不調を感じられた場合はお早めにご相談ください。

目の病気は自覚症状が少ないものも多いため、早期発見、早期治療が重要です。

小さなお子様からご年配の方まで、丁寧なご説明、診療を心がけております。どうぞ安心してご相談ください。

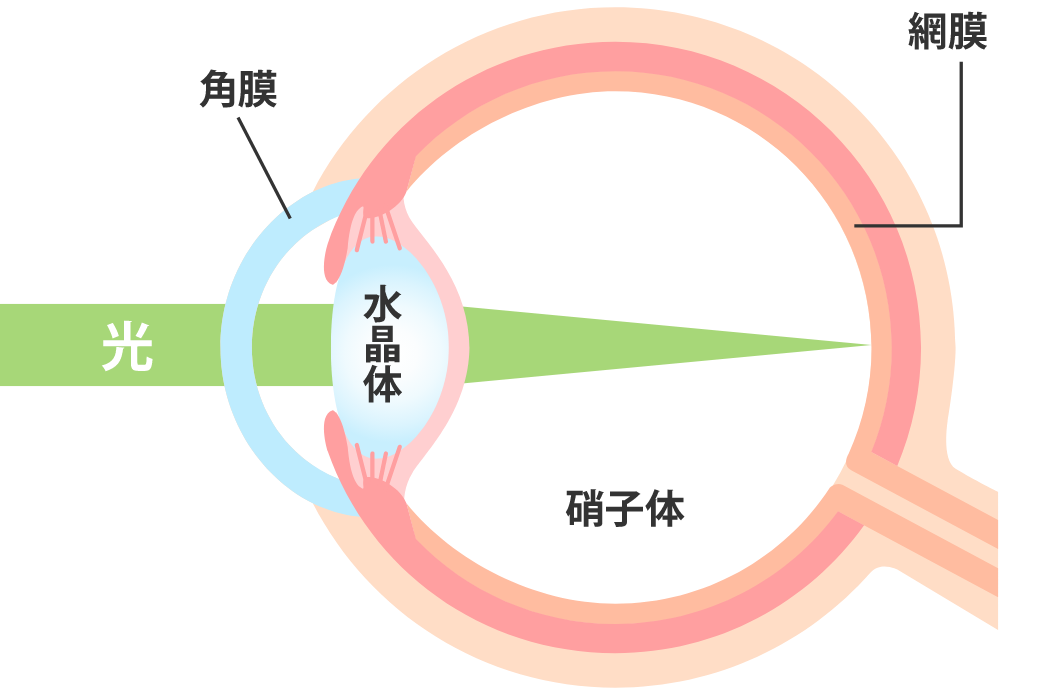

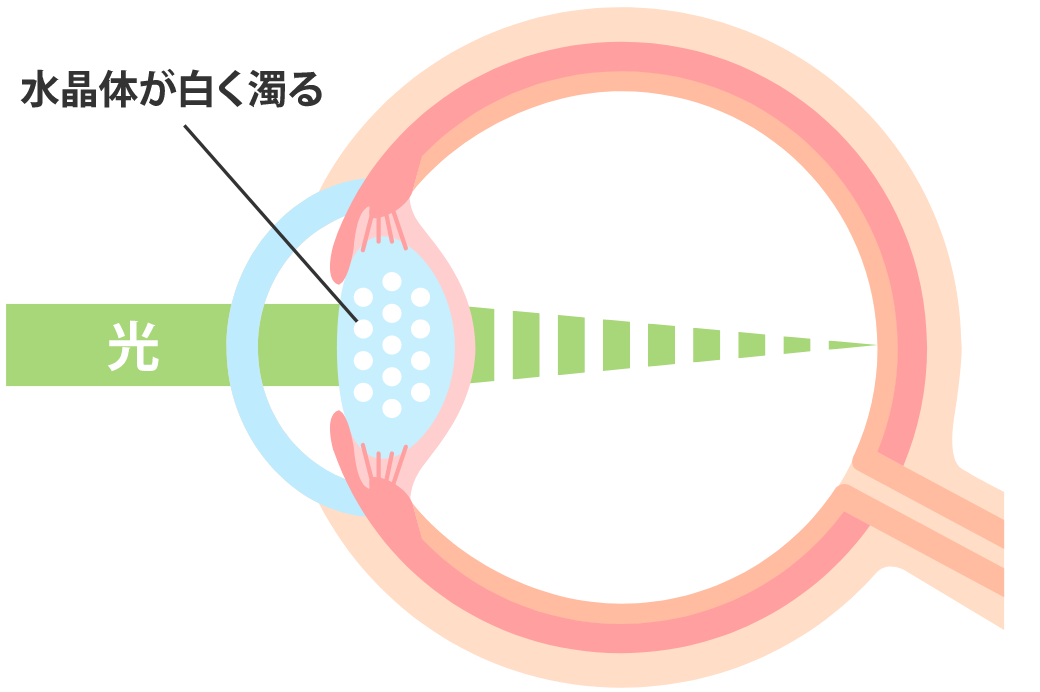

人間の目の中でカメラのレンズにあたる部分である水晶体が、加齢やその他の原因により色や硬さなどの性質が変化する病気です。それにより視界がかすんだり光の眩しさが増すなどの症状が出る病気です。早い方では40歳位から発症する場合もあります。

水晶体の濁りは、少しずつゆっくりと進行し、一度濁った水晶体は元には戻りません。

また、白内障がある程度進行してくると視力や日常生活にも支障がでてきます。

透明な水晶体は光を十分に通します。

■見え方の違い

水晶体がにごり、光が通りにくくなります。

■見え方の違い

白内障は、初期症状が少ない病気です。ものがスッキリ見えなくなったり、眩しくて目を開けていることが辛くなってきたら、一度眼科での受診をおすすめします。

白内障以外の病気が見つかる場合もありますので、見え方に違和感を感じられた場合は早めにご相談ください。

■こんなお悩みありませんか?

老眼鏡をしていても、新聞やスマートフォンの文字が見えにくい

車の運転が不安

趣味やスポーツなどが楽しめない

ある程度までは点眼での治療になりますが、白内障が進行し視力の低下が強くなったり、日常生活に支障が出てきている場合、治療法は手術をおすすめしています。手術は濁った水晶体を人工のレンズに取り換えるというものです。

当院では、豊富な手術実績を持つ院長が担当いたします。 患者様の症状や生活スタイル等を踏まえ、最適な治療方針、手術時期などをご提案させていただいております。

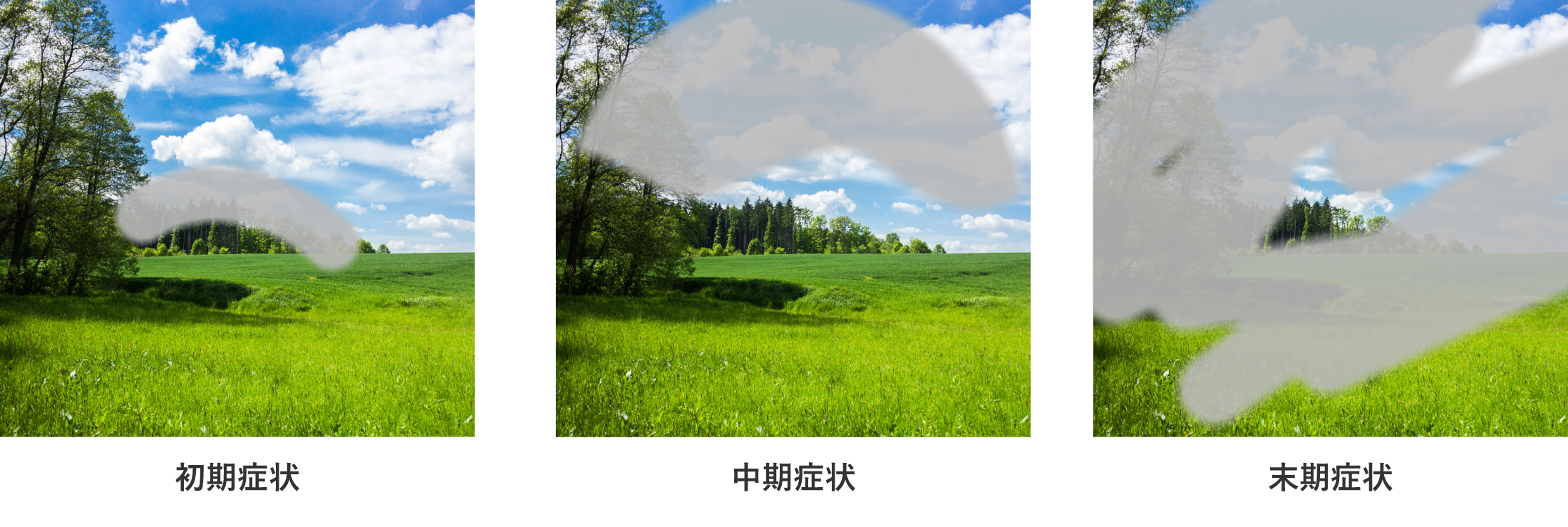

まざまな原因がありますが、目の神経が損傷し視野が欠けていく病気です。過去の調査では日本人の40歳以上の方は20人に1人は緑内障であると言われています。また、放っておくと失明に至るケースもあり、日本人の中途失明原因1位の疾患とされています。

緑内障は初期には自覚症状がほとんど無いため、自覚症状が出始めた頃には病状がかなり進行している場合が多くあります。たまたま他の病気で眼科にかかった時に目の神経所見を指摘され、見つかる場合もあります。

緑内障は進行すると最終的に失明をする病気ですので、早期発見、早期治療開始のためにも、40歳を過ぎたら一度眼科での検査をおすすめします。

■見え方の違い

緑内障には幾つかの種類があり、緑内障の種類によって原因や治療法が異なります。

眼圧が上昇する原因によって「原発緑内障」「続発緑内障」「発達緑内障」の3つに分類されます。

原発緑内障には大きく、以下の3種に分類されます。

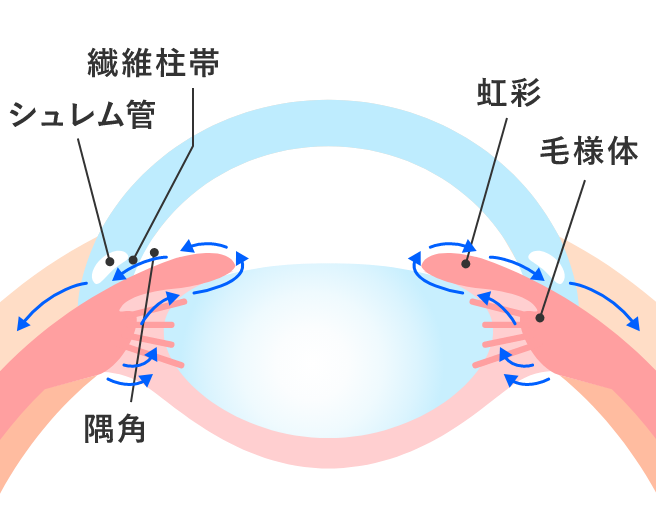

房水(目の中の水)の出口である隅角部の線維柱帯が徐々に目詰まりし、眼圧が上昇します。 ゆっくりと病気が進行していくタイプの緑内障です。

隅角が狭くなり、ふさがって房水の流れが妨げられ(線維柱帯がふさがれて)眼圧が上昇します。 慢性型と急性型があります。

眼圧が正常範囲(10~21mmHg)にも関わらず緑内障になる場合があります。 これを正常眼圧緑内障と呼び、開放隅角緑内障に分類されます。近年行われた全国的な調査の結果から、 緑内障の約7割が正常眼圧緑内障であり、また欧米にくらべて日本人に多いことがわかっています。

外傷、角膜の病気、網膜剥離、目の炎症など、他の目の疾患による眼圧上昇や、ステロイドホルモン剤などの薬剤によ る眼圧上昇によっておこる緑内障です。

生まれつき眼内の水の流れ路が未発達であることから起こる緑内障です。

眼球の中を循環する液体(房水)の出口が狭くなり、眼圧の上昇、眼内の房水の循環動態の不具合が原因で緑内障が引き起こされます。

房水は毛様体という組織で作られ、虹彩の裏側を通り、前房、線維柱帯を通過して、シュレム管から排出されます。

この房水の循環により、一定の圧力が眼内で保たれています。この圧力を眼圧(目の硬さ)と呼びます。

眼圧の上昇、つまり目の硬さが硬くなると、視神経が障害を受けやすくなり、緑内障のリスクが高くなります。

一般的に眼圧の正常値は10~21mmHgとされています。

緑内障の診断や治療法の判断のため、いくつかの検査が必要です。

眼圧は日によって変動があるため、年に数回測定し基準値を把握する必要があります。

自覚症状のない緑内障初期の視野欠損などを見つけることができます。

OCTでは目の神経である視神経の周辺網膜の厚みを計測することができます。

診察室では眼圧を正確に測定するアプラネーション眼圧測定や、隅角や視神経所見を確認し、機器検査の結果と合わせ総合的な診断を行います。

現在の医療では緑内障の進行を完全に止めることはできません。しかし、点眼薬を使用することや、手術を行うことで眼圧を下げることができます。これにより視神経へのストレスを減らし、緑内障の進行を防ぐことは可能です。

緑内障治療の基本的な考え方は、「症状を悪化させないこと」です。

視野や眼圧の状態の経過を見るために定期的に検査を行うことは、緑内障において非常に重要です。

点眼薬により眼圧を低く保つための治療を行います。

緑内障の種類や病菌の進行度、眼圧の状態などを診断し処方されます。

場合によっては複数の点眼薬を組み合わせて治療する場合もあります。

アレルギー性結膜炎とは、目の表面に花粉などのアレルゲン(アレルギー反応を引き起こす物質)が付着して、結膜(まぶたの裏側と白目の部分を覆っている粘膜)に炎症を起こす病気です。

スギ、ヒノキやブタクサ、イネなどの花粉がアレルギー反応の原因となる、いわゆる花粉症として発症するもの。

ハウスダスト、ダニ、カビなどが原因でかゆみや充血、目やになどの症状を引き起こします。重症になると、巨大乳頭結膜炎や小児男児では春季カタルと呼ばれる状態になります。

アレルギー性結膜炎は、アレルギー性鼻炎やぜんそく、アトピー性皮膚炎などにかかったことがある人、家族にアレルギー体質の人がいる場合などに多くみられます。

治療の基本は、薬物による対症療法となります。生活に支障がないように、かゆみの症状を軽くすることを目的とした治療になります。

目の症状・鼻炎症状には、目薬・飲み薬・点鼻薬等で治療をします。

アレルギー性結膜炎のなかでも、花粉症の場合には、『初期療法』という考え方が適用されます。花粉が飛び始める2週間ほど前から治療を開始することにより、 症状が出る時期を遅らせたり、期間中の症状を軽減することができます。毎年花粉症がひどい場合は、症状があらわれる前に眼科を受診することをおすすめします。また、点眼薬等は症状がない場合でも、勝手に中断することなく、眼科医の指示に従って継続することが大切です。

アレルギー性結膜炎の予防対策のポイントは、できるだけアレルゲンを避けることです。

※花粉症とスギ花粉の飛散量

花粉症に悩む人は毎年増え続けています。この理由の1つに花粉症の原因となるスギ花粉の飛散量が増えていることが指摘されています。

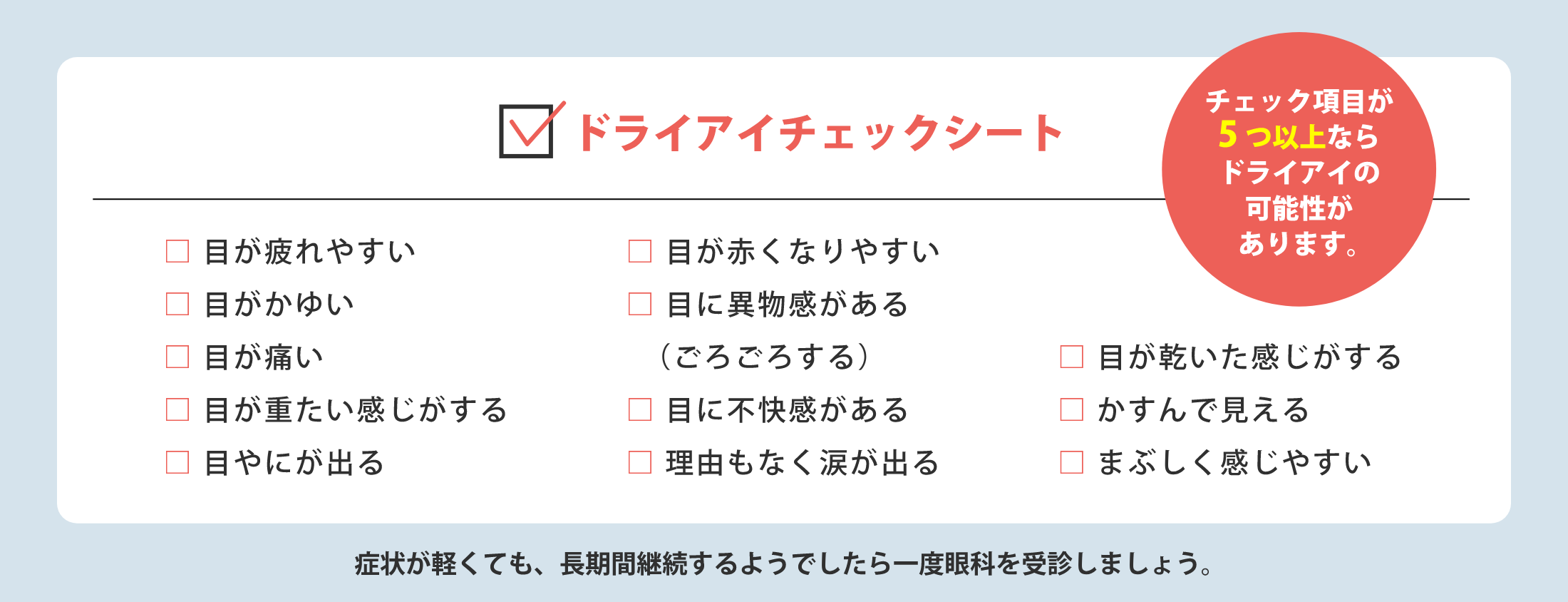

涙は目の表面をおおい、目を守るバリアの働きをしています。 ドライアイは、目を守るのに欠かせない涙の量が不足したり、涙の質のバランスが崩れることによって、涙が均等に行きわたらなくなる病気で、目の表面に傷ができやすくなったり、見え方が安定しなくなります。

ドライアイ患者は年々増加傾向にあります。パソコンやスマートフォンの普及、エアコンの使用、コンタクトレンズ長時間装用など、目が乾燥しやすい、目を酷使する生活環境と密接に関係している病気といえます。

ドライアイは、様々な要因により涙が不安定になる疾患で、症状や原因がさまざまです。単なる一時的な不快感・不調との区別が難しいため、眼科医でなければ正しい診断・治療を行うことができません。

ドライアイ治療の基本は点眼薬による治療です。

各点眼薬の特徴をふまえながら患者さまの状況に応じて使用すべき点眼薬を決定します。

まぶたには、涙の成分の1つである油分を分泌するマイボーム腺という器官があります。そのマイボーム腺が詰まり油分が十分に分泌されないと、蒸発しやすい涙になり蒸発亢進型ドライアイとなります。目の周りを温めることで、油分が分泌されやすくなることが分かっています。

涙点プラグは、シリコン製のプラグを涙点に挿入し涙が目に留まりやすくする治療法で、点眼治療では症状改善が乏しいドライアイに有効です(BUT短縮型ドライアイや、シェーグレン症候群など)。

眼精疲労とは、目を酷使することにより、眼痛・眼のかすみ・まぶしさ・充血などの目の症状だけでなく、頭痛・肩こり・吐き気などの全身症状が出現し、 休息や睡眠をとっても十分に回復しえない状態をいいます。

ピントを調節する毛様体筋は自律神経によって支配されているため、目を使い過ぎて毛様体筋が疲れると、自律神経のバランスが崩れて、全身に症状があらわれると考えられています。

テレビ、パソコン、スマートフォンなどの画面を長時間見たり、メガネやコンタクトの不具合で目に負担がかかることなどで起こります。また、精神的なストレスも原因になっている場合があります。

無理して見ようとすることで目の筋肉に疲労が起こります。度の合わないメガネやコンタクトレンズを使っていると、無理にピントを合わせようとして毛様体筋に負担がかかるために疲労につながります。

涙の量が少なくなったり、涙の流れが悪くなったりして目が乾くと、目の表面を保護する涙の層(涙液層)が均等でなくなり、ものがはっきり見えにくくなります。

涙の量が少なくなったり、涙の流れが悪くなったりして目が乾くと、目の表面を保護する涙の層(涙液層)が均等でなくなり、ものがはっきり見えにくくなります。

全身の健康に問題があると、目にかかる負荷が増えます。 ・疲れやすい体質や夜勤や出張が多いなど生活リズムの変調 ・精神的ストレス ・全身疾患・・・緑内障、白内障の他、脳神経疾患、高血圧、低血圧、糖尿病、自律神経失調症、月経異常など目以外の病気に伴って眼精疲労の症状が出ることもあります。

眼精疲労は目の疲れだけではなく、重篤な目や体の病気に起因していることがあります。

検査や診察などによって目の病気が発見された場合、その病気を治療することによって眼精疲労をおこしている原因をとりのぞくことができます。

眼鏡やコンタクトレンズなどの矯正不良についても適切なアドバイスを行います。

まずは深刻な病気が隠れていないか、原因を特定するためにも眼科を受診しましょう。

目が疲れやすいなど症状が長期化する場合にはご相談ください。

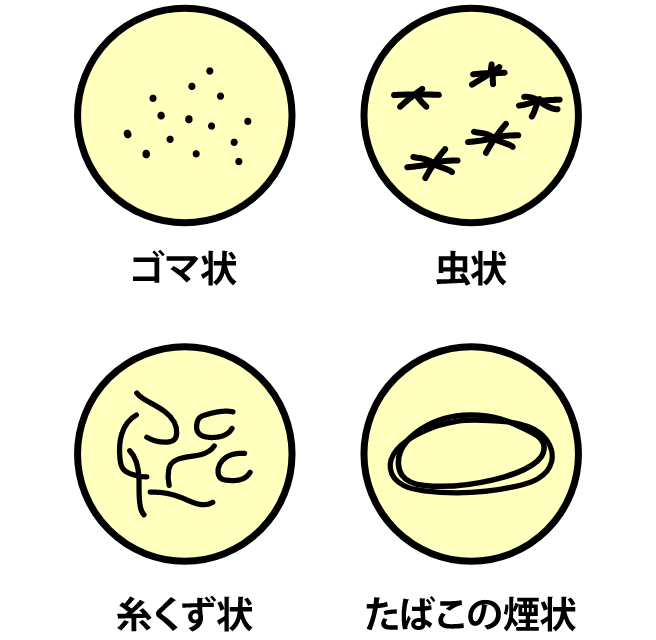

飛蚊症(ひぶんしょう)とは、視界にごみや虫のようなものが飛んでいるように見える症状のことをいいます。目を動かしても影は同じ方向に移動しかつ細かく揺れるので、その名のとおり目の前を蚊が飛んでいるように感じます。ただし、影の形はヒモ状やリング状のものなど様々です。普段は気付かなくても、白い壁を見た時や空を見た時に良く見られます。ほとんど場合は加齢による生理的変化ですが、たまに網膜剥離など重篤な疾患の前触れであることがあるので注意が必要です。

飛蚊症の原因は治療が必要でない「生理的」なものと、治療をしないと視力が傷害されることがある「病的」なものに分けられます。

眼球内には99%以上が水分で、わずかに線維を含んだ硝子体(しょうしたい)と呼ばれるもので、満たされています。この硝子体は若いときには透明ですが、年齢に伴い濁りが出ることがあります。

もう少し詳しくいえば、年齢が進むとともに、線維と水分が分離して中に空洞を形成します。それがさらに進行すると眼球の内壁と硝子体が離れて、線維の塊が眼球内をふわふわと浮いた状態になります。この線維の塊は、ものを見ている本人には影として認識されますので、これが飛蚊症の症状となります。

硝子体剥離自体は病気ではありませんが、合併症を引き起こすことがあるので注意が必要です。また飛蚊症自体は完全に消えることはありません。しかし慣れてくると普段はその存在に気付かなくなります。

飛蚊症のなかには次のような重大な目の病気の一症状であることがあります。

網膜に穴が開く網膜裂孔の状態や網膜が剥がれる網膜剥離が生じた場合には、しばしば飛蚊症を自覚します。光視症(稲妻のようなものが見える症状)を自覚することがありますが、無症状のこともあります。病状が進んでくると、視野が欠けてきたり視力低下が起きます。網膜には痛覚がないので痛みはありませんが、適切な治療を行わないと失明する危険性が高いです。

糖尿病や高血圧、外傷などが原因で硝子体の中に出血することがあります。ひどい出血の場合は、目の前に墨汁を垂らしたような見え方や、霧がかかったような見え方をします。出血が軽度の場合は飛蚊症として自覚されることがあります。最初は軽症であっても日に日に影が濃くなるようであれば、出血が続いていると考えられますので、すぐに眼科受診をおすすめします。

一部のぶどう膜炎では硝子体に濁りを生じるため、飛蚊症を引き起こします。ぶどう膜炎の場合は、痛みや羞明感(まぶしさ)、霧視(霧がかかったように見える)、充血、視力低下など、飛蚊症以外の症状を伴うことが多いです。

飛蚊症の多くは加齢に伴う生理的なものであり、治療をする必要はありません。しかし、その一部は治療を必要とする重篤な病気の前兆である場合があるので、もし飛蚊症を自覚したら一度眼科での眼底検査をおすすめします。

学校検診や人間ドック、職場健診などで眼科での受診を指示された場合には、詳しい検査を受けましょう。

当院では、散瞳検査・視野検査・眼底検査などより精密な検査が可能です。

また定期検診により、緑内障をはじめ網膜剥離、黄斑変性、白内障等の病気の早期発見に繋がります。

特に40歳をすぎた方は、気になる症状がない場合も一度専門医での検査、診療をおすすめします。

網膜は眼底にある薄い神経の膜で、ものを見るために重要な役割をしています。網膜には光や色を感じる神経細胞が敷きつめられ、無数の細かい血管が張り巡らされています。血糖が高い状態が長く続くと、網膜の細い血管は少しずつ損傷を受け、変形したり、詰まったりします。その結果、網膜に症状が出てきます。

初期(単純糖尿病網膜症)の段階では血管にコブ(血管瘤)を形成したり、点状の小さな出血をおこします。また出血に含まれるタンパク質や脂肪が網膜にシミを形成することもあります。この時期には自覚症状はほとんどありません。

病期が進行し中期(前増殖糖尿病網膜症)になると、細い血管が広範囲で閉塞し、網膜に十分な酸素が行き渡らなくなり、足りなくなった酸素を供給するために新しい血管(新生血管)を作り出す準備を始めます。この時期には、かすみ目や視力低下を認める場合がありますが、全く自覚症状がない場合もあります。

さらに進行し後期(増殖膜糖尿病網膜症)になると、新生血管が網膜や硝子体に向かって伸びてきます。新生血管の壁が破れると、硝子体に出血することがあります。硝子体は眼球の中の大部分を占める透明な組織です。ここに出血が起こると、視野に黒い影やゴミの様なものが見える飛蚊症と呼ばれる症状を自覚したり、出血量が多いと急な視力低下を自覚したりします。また、増殖組織といわれる線維性の膜が出現し、これが網膜を引っ張って網膜剥離(牽引性網膜剥離)を起こし、失明に至る場合もあります。

糖尿病では糖が血管に障害を与え、血管は詰まりやすくなり破けやすくなります。特に目の網膜の毛細血管は体の中で一番細いため、症状が他の部位より出やすいです。網膜には酸素を運ぶための毛細血管がたくさん存在しますが、血流が悪くなると網膜が酸素不足となるために、体の反応として新生血管を作ろうとしますが、この新生血管は構造が未熟なため、非常に破けやすくたびたび出血します。その結果、かすみ目や視力低下の原因となります。

※若い方ほど糖尿病網膜症は進行が早いため、注意が必要です。

糖尿病網膜症はその程度(病期)によって治療方法が異なります。

初期のでは、血糖値のコントロールがメインとなるので、内科的治療のほか食事制限などを行います。

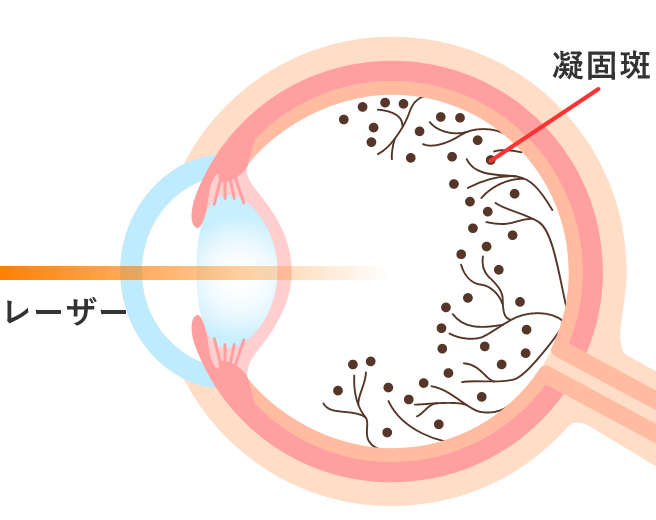

中期では、初期での治療に加え未熟な血管新生を抑制する目的で、網膜の血流が少ない部分(虚血部分)にレーザー光を照射する網膜光凝固術を行います。これは網膜が機能するのに必要な酸素量を減らすのが目的で、レーザーの照射は外来診察で受けることができます。網膜光凝固術は早い時期であればかなり有効で、将来の失明予防のために大切な治療です。

脈絡膜新生血管の発生には血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)が関係していると考えられており、VEGFを阻害することにより脈絡膜新生血管を退縮させる治療法です。

現在認可されているVEGF阻害薬にはマクジェン®、ルセンティス®、アイリーア®という3種類の薬があり、いずれも目の中(硝子体腔)に6週あるいは4週ごとに2~3回注射します。その後は定期的に診察をして、脈絡膜新生血管の活動性がみられれば再度注射を行います。次に述べる光線力学的療法と組み合わせて治療を行うことがあります。

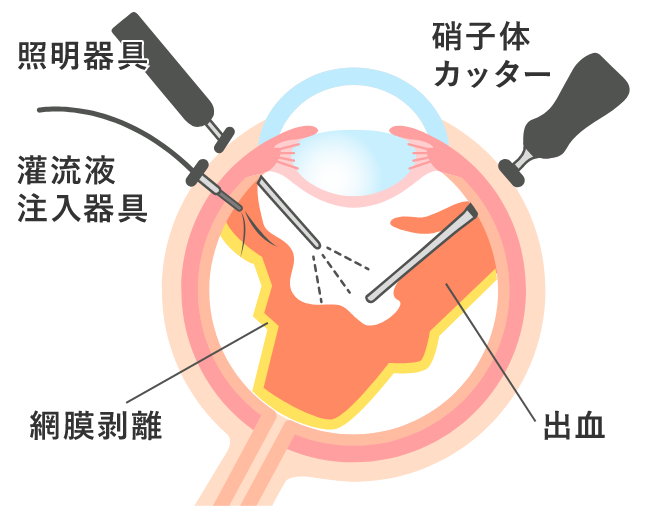

レーザー治療で網膜症の進行を予防できなかった場合や、すでに網膜症が進行して網膜剥離や硝子体出血が起こった場合に対して行われる治療です。眼球に3つの穴をあけて細い手術器具を挿入し、目の中の出血や増殖組織を取り除いたり、剥離した網膜を元に戻したりするものです。顕微鏡下での細かい操作を要し、眼科領域では高度なレベルの手術となります。

そのため、すべての医療機関で行えるというわけではありません。

糖尿病網膜症は早い段階で発見できれば、治療も少なくまた治療効果も高くなります。なので、早期発見・早期治療が何よりも大切です。

眼球の組織の中でカメラのフィルムの役割を果たす部分を網膜といいます。黄斑変性とは、その網膜の中心部である黄斑に障害が生じ、視力の異常を引き起こす症状のことです。

加齢黄斑変性は欧米では成人の失明原因の第1位の病気です。日本でも人口の高齢化と生活の欧米化により近年著しく増加しており、失明原因の第4位となっています。50歳以上の人の約1%にみられ、高齢になるほど多くみられます。年齢を重ねるとともに網膜色素上皮の下に老廃物が蓄積し、それにより直接あるいは間接的に黄斑部が障害される病気を加齢黄斑変性といいます。

加齢黄斑変性には大きく分けると萎縮型と滲出型の2つの種類があります。

網膜色素上皮が徐々に萎縮していき、網膜が障害され視力が徐々に低下していく病気です。

黄斑部に余計な新生血管が発生し、網膜が障害される病気です。異常な血管は正常の血管と異なり血液の成分を漏出させたり、血管が破れたりします。血液成分が漏出すると網膜がむくんだり(網膜浮腫)、網膜下に液体が溜まります(網膜下液)。そのために網膜が正しく働かなくなり視力が低下します。血管が破れると出血となり網膜を障害します。

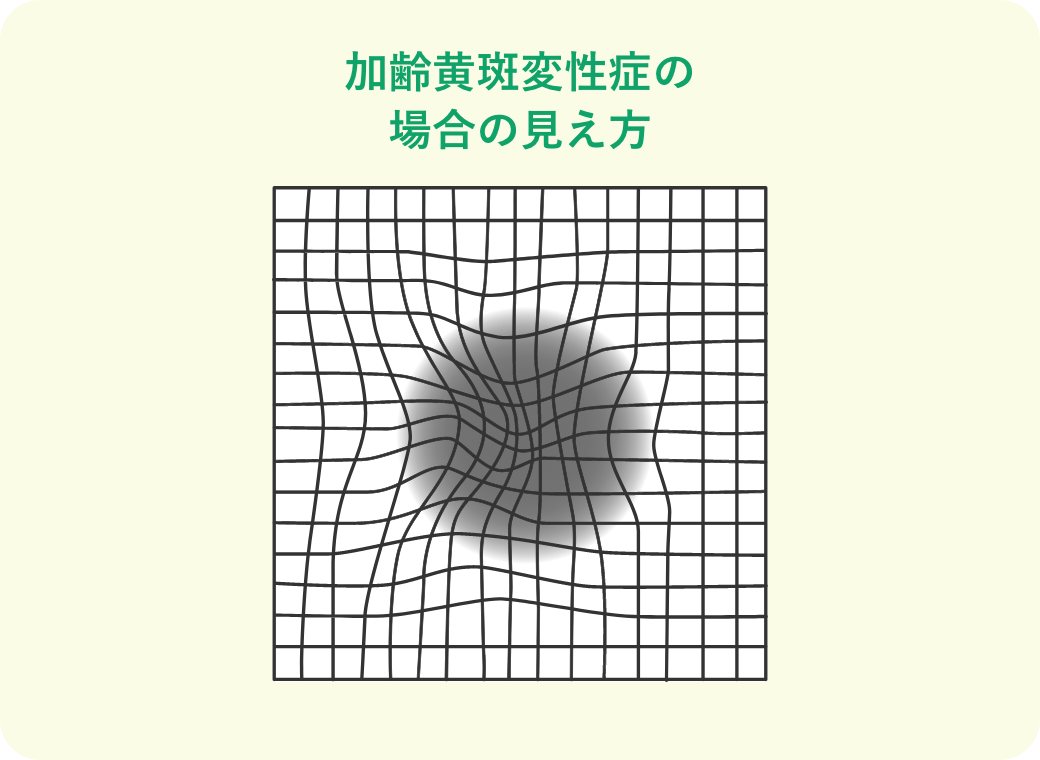

網膜の腫れや網膜の下に液体が溜まると網膜がゆがみます。ゆがんだフィルムで写すとゆがんで写るように、ゆがんだ網膜で見るとものがゆがんで見えます。黄斑部は障害されますが周辺部は障害されていませんので、中心部はゆがんで見えますが周辺部は正しく見えます。

さらに黄斑部の網膜が障害されると、真ん中が見えなくなり(中心暗点)視力が低下します。視力低下が進行すると、運転免許の更新や字を読んだりすることができなくなります。通常、視力低下は徐々に進行し、治療をしなければ多くの患者さんで視力が0.1以下になります。網膜下に大きな出血が起こると突然、著しい視力低下が起こることがあります。萎縮型と滲出型を比べると滲出型のほうが進行も早く、視力悪化も重症なことが多いです。

症状が進んでくると色が分からなくなってきます。

加齢黄斑変性を正しく診断するためには、通常の眼科検査の他に、ゆがみの検査や詳しい眼底検査が必要です。

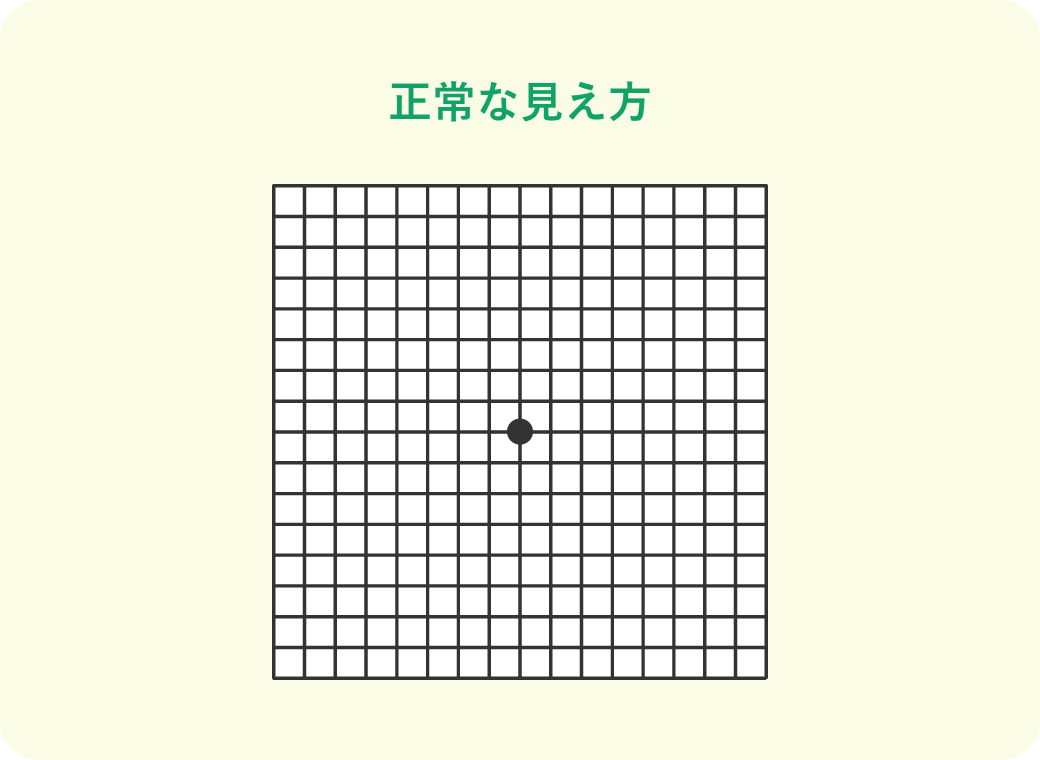

碁盤の目のような(方眼紙のような)図を見てもらい、格子のゆがみを調べる検査です。変視症を早くから検出することができます。簡便な検査ですので自宅でもできます(片眼ずつ検査する必要があります)。

点眼液を用いて瞳孔を広げ、眼科医が網膜の状態を詳しく観察する検査です。網膜の状態が詳しく分かり、出血や新生血管が分かります。

静脈から造影剤を注入した新生血管などの状態を詳しく調べる検査です。造影剤には、フルオレセインとインドシアニングリーンの2種類あり、それぞれ造影される血管の部位が異なります。いずれの造影検査も連続して何枚もの眼底写真を撮影したり、動画で連続して撮影する場合もあります。造影剤を用いた検査ですので場合によっては造影剤による副作用が出る場合もあります。

網膜断面を調べる検査ですが網膜の断面を連続して撮ることにより、網膜やその下の新生血管などの状態を立体的に把握することができます。短時間で検査ができ患者さんに負担が少ない検査です。負担が少ないので頻回に検査を行うこともできます。また当院のOCTでは造影剤を使用せずに、光干渉断層血管撮影が可能です。

造影検査やOCT-アンギオグラフィ(眼底の血流をとらえる光干渉断層)などで、新生血管が確認できた場合は、新生血管の原因となるVEGFを抑える治療を行います。

脈絡膜新生血管の発生には血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)が関係していると考えられており、VEGFを阻害することにより脈絡膜新生血管を退縮させる治療法です。

一度の注射では薬剤は目の中で代謝されてなくなり、効力を失いますので、初期療法として 1か月ごとに2〜3回の注射が必要です。その後は、病気の状態を見ながら適宜追加注射を行います。

新生血管を阻害することによりある程度の視力改善が期待できます。

ビスダイン®という光感受性物質を点滴し、その後に非常に弱い出力のレーザーを病変に照射する治療法です。治療後48時間は強い光に当たることに注意する必要があります。治療後48時間以内に強い光に当たると光過敏症などの合併症が起こることがあるので注意が必要です。光線力学的療法は必ずしも一度で終了するとは限りません。

脈絡膜新生血管が黄斑の中心から離れた場所にある場合には強い出力のレーザー光線で病変を凝固し、破壊することがあります。正常な周囲の組織にもダメージを与えてしまいますので、新生血管が中心窩より外にある場合にのみ実施されます。

裂孔原性網膜剥離にまで進行してしまった場合は、手術が必要になります。 裂孔の周囲の網膜の下に液化した硝子体がある場合は、レーザー治療では接着しませんので、手術が必要になります。

喫煙していない人に比べて喫煙者の方は黄斑変性になる危険性が高いことが分かっています。

喫煙している人には禁煙が勧められます。

緑黄色野菜は黄斑変性の発症を抑えると考えられています。また、肉中心の食事より、魚中心の食事のほうが良いでしょう。

完全に抑えることはできませんが、ビタミンC、ビタミンE、βカロチン、亜鉛などを含んだサプリメントを摂取すると黄斑変性の発症が少なくなることが分かっています。黄斑変性になっていない人にも勧められますが、一方の目に黄斑変性が発症した人にはサプリメントの内服が強く勧められます。

セカンドオピニオン外来とは、当院以外の医療機関で受けた手術や治療の結果、または今後予定されている治療・手術方針について、当院で診察を行い、眼科専門医としての意見をお伝えする外来です。

現在の主治医の治療方針を否定するものではなく、患者さんご自身が十分に理解・納得したうえで治療を選択するための判断材料を提供することを目的としています。

本外来は通常の保険診療の枠組みには該当しないため、原則として自費診療で行います。

①他院ですでに受けた手術・治療について意見を求める場合

完全予約制・自費診療となります。

※上記料金には以下を含みます。

初回の診察・説明・コンサルトは最初の30分までを基本料金に含みます。

30分を超える場合は、**15分ごとに5,000円(税込)**の追加料金が発生します。

②他院でこれから受ける予定の手術・治療について、意見のみを求める場合

この場合も自費診療となり、上記と同様の料金体系が適用されます。

※ただし、すでに片眼を他院で手術されており、もう片眼の手術を当院で希望される場合には、初診から通常の保険診療として対応します。

③他院での治療結果に不安や不満があり、当院への転院を希望される場合

病状や治療内容により、当院での治療が可能な場合と、対応が難しい場合があります。

初回の評価・ご相談は、原則としてセカンドオピニオン外来(自費診療)での対応となります。

詳細やご予約については、当院までお気軽にご相談ください。